プロジェクトマネジメントやスケジュール管理でよく耳にする「クリティカルパス」という言葉。何となく意味は理解できているけど、実際に説明しようとすると『意外と難しい…』と感じた経験がある方も少なくないかもしれません。

クリティカルパスは、プロジェクトのスケジュール管理に欠かせない考え方です。言葉だけ聞くと難しく感じるかもしれませんが、つまりは「納期を守るため、特に注意しなければいけない作業経路」のことです。

本記事では、数々のプロジェクトを成功に導いてきたプロのプロジェクトマネージャー(PM)監修のもと、クリティカルパスの意味やメリット、求め方をプロジェクトに携わって間もない方にもわかりやすく解説します。

また、WBSやガントチャートとの違いにも触れ、実践で使える知識を提供しますので、ぜひ記事を最後までご確認ください。

クリティカルパスとは?その意味をわかりやすく解説

クリティカルパスとは、プロジェクトの全工程の中で、最も長い時間がかかる作業のつながり(経路)のことです。この経路上の作業が1日でも遅れると、全体の納期も遅れてしまいます。

つまりクリティカルパスは「プロジェクトを最短日数で完了させるための作業経路のこと」です。

クリティカルパスを特定することで、遅延の影響が大きいタスクに集中して管理・調整ができ、効率的な進行が可能になります。つまりクリティカルパスは、プロジェクトの全体スケジュールに直結する重要な「骨格」と言えるでしょう。

Q. クリティカルパスって、複数ある場合もある?

A.はい、複数の場合もあります。

プロジェクトによっては「同程度の時間がかかる作業の道筋」が2つ以上になる場合があります。別々の作業ルートでも、ゴールまで同じ日数かかるようなケースです。

クリティカルパスが複数あるケースは、それらすべてがクリティカルパスとなり、いずれかのルートが遅れても全体の納期に影響します。

複数のクリティカルパスを持つプロジェクトの場合は、特に管理の注意が必要です。

クリティカルパスとは「スタートから完了までの最長所要時間を要するパス」と説明される一方で「プロジェクトを最短で終わらせるための日数」とも言われます。

「最長なのに最短?」と混乱される方がおられるかもしれませんが、これは矛盾していません。

プロジェクトAを完了させるために最も所要時間のかかるクリティカルパスの所要日数が30日であるとします。クリティカルパスには時間の余裕がありません。つまり、このプロジェクトはこれ以上日数を短縮できない、ということです。

つまり、30日がプロジェクトAを最短で終わらせるための日数ということになります。

クリティカルパスと重要性

クリティカルパスは、プロジェクトの成否を左右する管理指標です。納期を守るうえでの「注意すべき作業の順番リスト」をイメージしていただくと、理解しやすいかもしれません。

例えば家を建てるとき、基礎工事が終わらないと壁の建築に進めず、壁ができないと屋根の工事もできません。このように、ある作業(基礎工事)の完了が次の作業(壁の建築)の条件になっている中で、一番時間のかかる経路がクリティカルパスなので、その重要性は理解できるでしょう。

クリティカルパスを把握しておけば、重要でない作業に時間を使いすぎることも防げます。リソース配分が最適化され、プロジェクト全体の効率の向上にもつながるでしょう。

クリティカルパスを注視する事のメリット

クリティカルパスを注視する事で、以下のメリットが挙げられます。

- 納期リスクの早期発見:遅延の影響が大きいタスクを事前に特定できる。

- 優先順位の明確化:重要タスクに集中してリソースを投入できる。

- 進捗管理の効率化:プロジェクト全体の遅延原因を特定しやすい。

- 調整コストの削減:影響範囲を把握したうえで、最低限の修正で対応可能。

上記のメリットがあるため、クリティカルパスを把握することは複雑なプロジェクトほど効果が大きくなります。

クリティカルパス上にないタスクが重要ではない、という事では全くありませんが、プロジェクト全体のスケジュールに大きく影響するタスクになるので、クリティカルパス上のタスクはとりわけ注視する必要があります。

クリティカルパスの求め方

クリティカルパスの基本的な求め方は、次の4ステップです。

- タスクを洗い出す:プロジェクトに必要な全作業をリスト化。

- 時間を見積もる:各タスクの所要時間を算出。

- 作業順の整理:依存関係を明確化し、順序を決定。

- 最も長い経路を見つける:開始から終了までのルートの所要時間を計算し、最も長い時間がかかるルートを特定す

この「最も長いルート」が、納期を守るために特に重要な作業経路=クリティカルパスです。

クリティカルパスの具体例

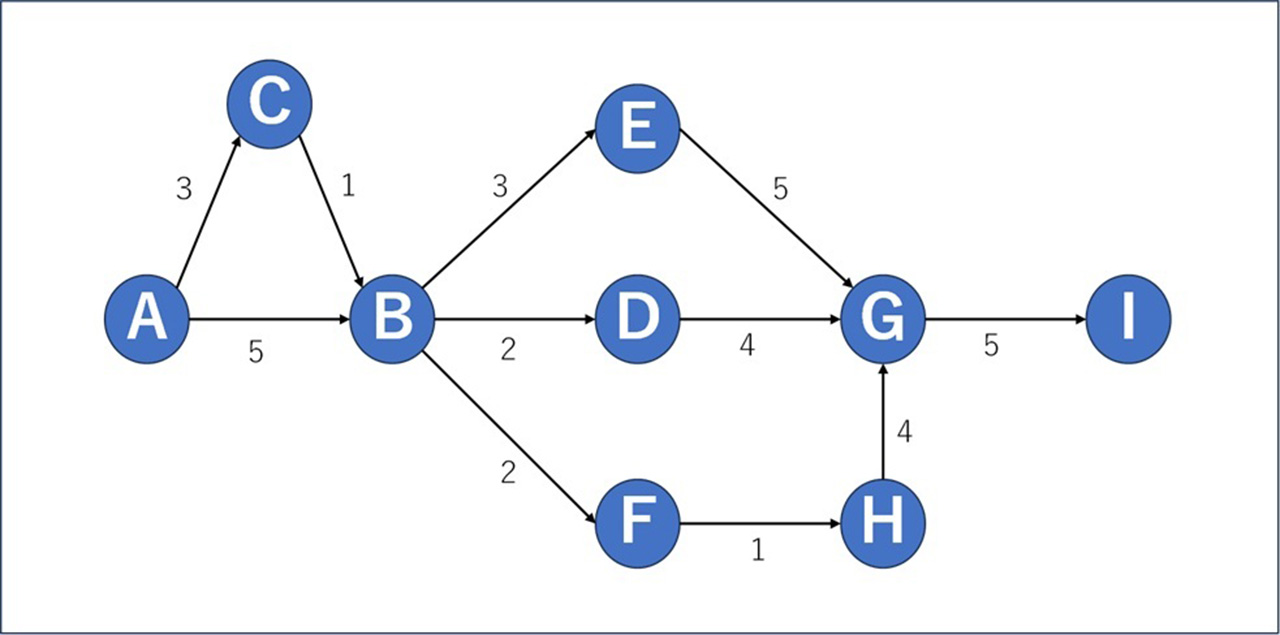

ここで、クリティカルパスをより具体的にイメージできるよう、一つの例をご紹介します。アプリ開発のプロジェクトで、以下のタスクがあるとします。

この中で、いちばん日数がかかるパスは、

A→B→E→G→Iで計18日。ほかの平行タスクと比較してこの18日が最長経路であり、この流れがクリティカルパスです。他の並行タスクが短く終わったとしても、この経路が全体完了時期を決めます。

WBSからクリティカルパスを手動計算で算出することは手間がかかり、現実的ではありません。クリティカルパスを自動で算出してくれるプロジェクト管理ツールやアプリを活用し、効率よく管理しましょう。

スケジュールとクリティカルパスの関係

スケジュールは全タスクの実施計画を示しますが、クリティカルパスはその中で最も長く、納期に直結する経路を抽出したものです。

全タスクを同等に扱うと管理負荷が高まりますが、クリティカルパスを把握すれば、限られたリソースを最も重要なタスク群に集中できます。

スケジュールとクリティカルパスの両方を組み合わせることは、効率的で実務的な進行管理の基本と言えます。

WBS、ガントチャートとクリティカルパスの違い

スケジュールに続いて、WBSやガントチャートとクリティカルパスの違いも確認しましょう。

| クリティカルパス | プロジェクト全体のスケジュールに影響する最も重要な作業経路 |

| WBS | プロジェクトに必要なタスクを階層的に分解したもの |

| ガントチャート | 作業内容やスケジュールを視覚的にわかりやすくしたチャート |

WBSとガントチャートを組み合わせたものがスケジュール管理表で、プロジェクトの計画を立てるための土台となるものです。クリティカルパスは、その中で重点的に管理すべき部分です。

遅延リスクを減らし、リソース配分の最適化を

クリティカルパスは、プロジェクトを予定通り、最短期間で完了させるために重要な作業経路です。クリティカルパスを正しく求めて管理することで、遅延リスクを減らし、リソース配分を最適化できます。

もし「自社プロジェクトでのクリティカルパス活用方法をもっと知りたい」や、「実務での管理手法を専門家に相談したい」という方は、タカハマプロジェクトまでお気軽にご相談ください。現場経験豊富なプロPMが、課題に合わせた最適な解決策をご提案します。

監修者紹介

高濱 幸喜(たかはま ゆきよし)

タカハマプロジェクト株式会社 代表取締役/PMP®資格保有者

20年以上にわたり、IT・通信・金融・製薬業・製造業・建設業など多様な業界でプロジェクトマネージャーとして活躍。PMBOKに基づくプロジェクトマネジメント手法を現場で実践し、数百件を超えるプロジェクトを成功に導いてきた実績を持つ。現在は研修やセミナーを通じて、次世代のプロジェクトマネージャー育成に注力。プロマネ道場では記事監修を担当し、読者に信頼性の高い情報を届けている。

タカハマプロジェクトでは、プロジェクトマネジメントについて学べるトレーニングコースを、「ビギナー向け」「PM経験者向け」にそれぞれご用意しております。